五日目の午前は高松市内観光

ホテルのある瓦町から港(サンポート高松)方向に歩くと県立ミュージアムがある。

この日はまずそこを見学してから、港の倉庫や空き家を改装して新たな商業施設にしたと宣伝している「北浜alley」と、

瀬戸内の島々への航路がある近くの「高松マリーナ」に行き、JR高松駅に向かうというコースを歩いた。

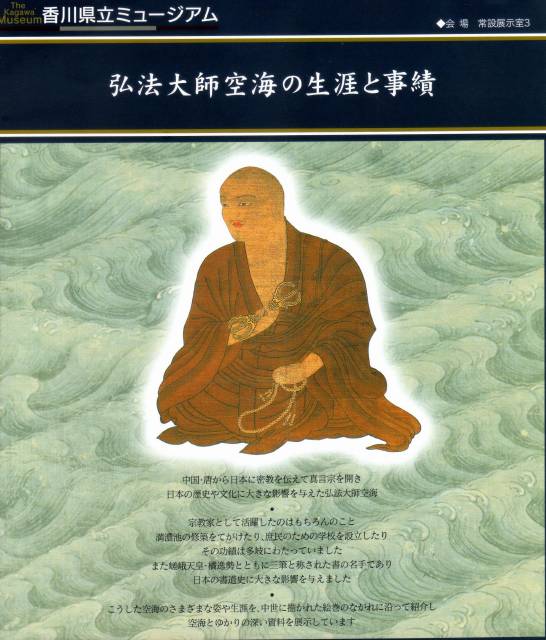

「弘法大師空海の生涯と事績」に特に興味を惹かれて訪れた。

ホテルから繁華街の「瓦町」を通過していった通り沿いにあった。

「中国・唐から日本に密教を伝えて真言宗を開き、日本の歴史や文化に大きな影響を与えた弘法大師空海。 宗教家としての活動の他に、満濃池の修築や庶民のための学校の設立などその功績は、多岐にわたっています。 また、平安時代初期を代表する書の名手三筆の一人にも数えられる存在です。空海の生涯と、ゆかりの資料を紹介します。」

とあったが、まさにそのことがわかりやすく説明されていた。お遍路さんを始めるにあたっての非常によいガイドでもあるとも思った。

飛龍丸の御座の間

九谷焼の盃と赤絵丼鉢

ここで九谷が見れるとは思わなかった

外側から見れただけだが、はっきり言ってただの廃屋・廃倉庫、どうやったら建屋の中に入れるのかも示されていない、

廃倉庫の間の空きスペースも、ただちょっとしたスペースがあるだけ、安易なスペースづくりにがっかりして早々に引き上げた。

地元の人はともかくとして、外から来た慣れていない人には冷たく、要するに設計者か廃倉庫のオーナーのマスタベーションに過ぎない場所と見た。

高松マリーナから瀬戸内を見る。

右手の丸屋根が確か離島航路の発着場

「北浜alley」から戻って日差しの暑い中を海沿いに瀬戸内の島々への航路がある「高松マリーナ」に向かった。

しかし、ただっ広いだけの平場で、木や植栽が少ないのでスペース全体に潤いが無く、観光的にはバカバカしいだけの場所。

ここも、暑さしのぎをしただけで、近くのJR高松駅に向かった。

「北浜alley」と「高松マリーナ」が期待外れだったので、計画より早く高松を引き上げることにし、これから乗るのは「マリンライナー32号」

1号車は座席指定車

なんとも不思議、重たい列車が空中を通っていく、下に海面が見える

対岸の岡山側に着く

相生(15:19)-姫路(15:38)

姫路(15:41)-明石(16:05)

あいにくと魚屋が休みの木曜で「明石・魚の棚商店街」の半分は開いておらず、

仕方なく卵焼き(明石でのたこ焼きの名称)だけ食して明石を引き上げた。

まわりがカリっとして丸い「たこ焼き」とは異なり、ダラっと崩れた「たこ焼き」であった。

大阪で食べた中がトロっとしたのともまた違う、それほど旨いとは思わなかった。

六日目

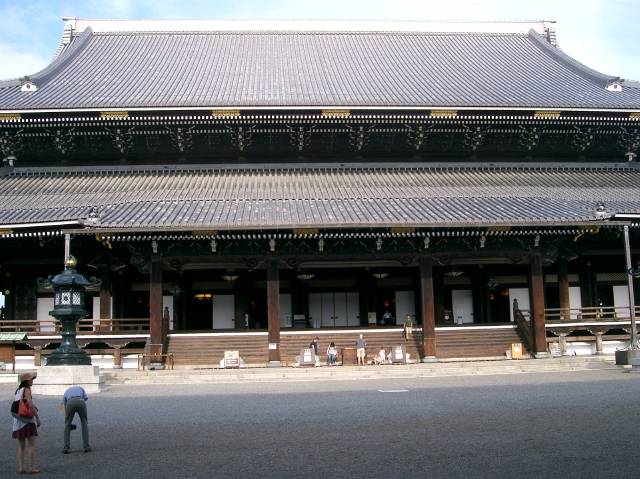

朝、ホテルを出て、東本願寺の前を通ると、開門されていた。

東本願寺・御影堂

京都へはいままで何度も行ったが東本願寺の門が開いている時刻に門前を通ったことがなかったので、これ幸いと見学させてもらった。

正面の階段から上がらせてもらう。

間口76m・奥行き58m、建築面積では世界最大の木造建築物で、真ん中に真っ黒な細身の立像が見えた。

東本願寺は「真宗大谷派の崇敬の中心、教法宣布の根本道場」と規定される。

余りにも規模が大きすぎて、なんか普通の仏閣らしくないなと思ったら「道場」という言葉で納得がいった。

境内には法衣姿のお坊さんもおられた、リュックを背負い、カメラをぶら下げていたので、遠くからいらしたのであろう。

靴を袋に入れたまま、御影堂から直接左の阿弥陀堂にも入れた。

阿弥陀堂も大きい、間口52m・奥行き47m

阿弥陀堂内も見学して境内に降り、阿弥陀堂門から退場、京都駅に向かった。

京都駅中央口を正面から

山陰本線嵯峨嵐山駅改札口

隣のトロッコ嵯峨駅

駅前にあったSL、サビが大きく浮いており見るに堪えなかった、サビの目立たない真ん中の部分だけ掲載

これから乗車するトロッコ列車を押していくディーゼル機関車の前で駅員に撮ってもらう、

観光列車だけあって現場の駅員総出でサービスしていた

トロッコ列車の一号車の運転席、

後ろのディーゼル機関車は飾りですかとバカな質問をしたら、

この運転席からディーゼル機関車を操作しているとの答え

出発進行、一号車の運転席の真後ろから前方を楽しむ

保津峡

保津峡を下る観光船

終点のトロッコ亀岡駅の少し手前、観光船が出港する場所

終点のトロッコ亀岡駅で下車せず、再び車窓の涼しげで良い眺めを楽しみつつ、トロッコ嵯峨駅に戻った

丁度この日と翌日、「京都リサーチパーク(KRP)」で開催された「オープンソース・カンファレンス」を見学し、今回の旅を終えた。