雲州平田駅(08:32)-

小伊津漁港(08:55)

(平田生活バス路線図を引用・転載)

バスは昨日と同じコースで北に向い、昨日は西に曲がった「明川」で北に向かう。

しばらく走り、その後左折して本道を離れたので、そこが駅に戻るバスを待つべき「三津」バス停だろうと運転手に聞いて確認した。

バスは三津漁港への坂道を下り、海沿いの細い道を小伊津漁港へと走った。

道は漁港で突き当りになり、

バスを降りて見学に入った

20Mくらい先に見える「家と家の間を上がっていくべし」とのお教えに従い登り始めた。

そこは人一人の巾くらいの細い道で、それも家と家の間を縫うすごく急な石段だった。

しかし、10数段くらい登ったところで、とてもキツくそれ以上は無理と判断、引き返した。 昨日の「十六島風車公園」の急な階段のトラウマもあった。

小伊津漁港から約500m戻る長尾鼻へ向かいながら観察

早速、目の前に砂泥互層が急な崖として現れ、あたり一帯すさまじい溶岩の厚い岩盤があった

長尾鼻まで来た

長尾鼻灯台はこの急な石段の上、登って日本海を眺めたかったが、

鍵のかかっている柵があり上までは登れない。

左上にかすんで見えるのが灯台だと思われる。

柵の所で上を見た。

登るのも楽ではないが、下りは相当に怖そうだ。

柵の所で見たグシャグシャの溶岩の層

日本海側は砂泥互層の海食台

砂泥互層の海食台が波に洗われて消えかかっている

反対の山側は砂泥互層の絶壁

絶壁には崩落防止のためかネットが張られていた

カメラを斜めにして砂泥互層が水平になるように撮影してみた。隆起する前の海底での様相ということになる

砂泥互層に加えて、マグマの隆起による地殻変動の様子がカメラに写った

先に進んで三津漁港に至る

海側は同じく砂泥互層の海食台

海底に蓄積した砂泥互層の地層がマグマで持ち上げられた結果

稜線の裏側から見ても同じ光景。

つまり南の頂上側が隆起したことになる

三津漁港の後ろの山、

今までの観察と砂泥互層の斜線から、この山がマグマで持ち上がってできたのが想像できる

山から海につながる溶岩が道路と防波堤で切断されていた

海はあくまでもきれいだった

おおだwebミュージアム「出雲・隠岐の自然」での砂泥互層についての説明(部分転載)

地層は砂岩層と泥岩層が交互に重なっていて、海に向かって急角度で傾いています。波打ち際の海食台では洗たく岩状になっています。

この地層の成因は、海底地滑り等によって発生する土砂の流れである「タービダイト」で説明されます。

地震によって発生した海底の地滑りにより、沿岸の砂が沖合の泥が堆積している場所まで運ばれて砂層を作り、

それが何万年、何十万年にわたって繰り返されることで、砂岩と泥岩が交互に重なる地層が形成されたのです。

この地層が形成された時代は1500万年ほど前で、日本海が広がり、日本列島が大陸から切り離される大変動の後半です。

当時、この地層は海岸から少し離れた沖合で、普段は泥が静かに堆積する場所でした。

沖合の海流は砂を運ぶほどの強さを持っていないため、平時は砂は供給されません。地震により、海底地滑りが発生した時だけ、砂が供給されました。

砂と泥の地層が規則的に繰り返されていることから、ある程度一定の間隔で地震が繰り返されたことが推定できます。

繰り返された地震は、日本海拡大の変動と関係していたのかも知れません。

海底でほぼ水平に堆積した地層は、その後、島根半島を隆起させた地殻変動により大きく傾き、浸食を受け、現在の形になりました。

自分の感想

おおだwebミュージアム「中海・宍道湖地質関連図版」には、

1万8千年前、隠岐と島根半島はつながっていたと紹介されている。

海の底は意外と海水による動きが激しく、砂の層と泥の層がきれいに堆積するのは考えにくいので、

この辺りは静かな内海だったかもしれず、上の説明はわかるような気がする。

しかし、1500万年ほど前、砂と泥がサイクリックに、それも何十回またはそれ以上にわたり堆積が続いたというのはまさに「奇跡」「不思議」というしかない、と思った。

小伊津から三津で見たのは、このまさに、地球の、自然の、久遠にわたった営みの結果、「千代に八千代にさざれ石の巌となりて」であった。

三津漁港から「三津」バス停へ。

右方の民家のあたりがバス停。

その先の山あいが雲州平田駅につながる道路の方向

里の春そのものの光景に和まされた

バス停への坂道の途中で見た崩落危険区域を示す看板、さもありなんと納得

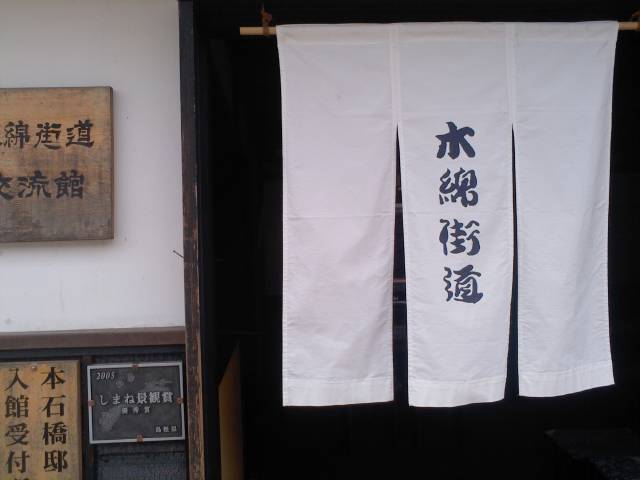

「木綿街道」

キャッチ・コピーは「白壁の土蔵や妻入り造りの町屋が並ぶノスタルジックな町」

駅からさほど遠くないところにあった。

旅の企画段階では、「江津本町 甍街道」と同じの「夢街道ルネサンス」の一つであることは知らず、江津に行ってはじめてそれを知った。右の写真の白い塀が中心的な古い町屋の「本石橋邸」、その並び手前が「交流館」。

木綿街道交流館

暖簾が印象的で、いい雰囲気

中に入ったらお茶を勧められ、

年配のボランティアの方としばし会話をさせていただいたが、

街道・街の活性化にはやはりご苦労されているようだった。

「夢街道ルネサンス」では40の街道が指定されているが、活性化していないらしい。 ここでも「江津本町の甍街道」と同じく「夢では食えない」と感じた

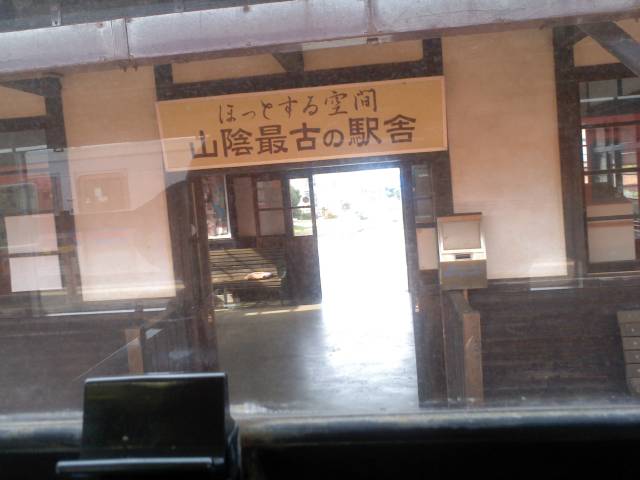

右は米子駅から6つ目、「山陰最古の駅舎」の「御来屋駅」

山陰鉄道開通時の駅は、境港・大篠津・後藤・米子・淀江・御来屋の6か所だったそうだ。

-園部-京都(11:51)

京都駅に到着して山陰本線を完乗

写真左が下関の駅名票、右が京都駅の車両止め