下車観光する駅は、江津市、大田市、出雲市(出雲大社)の3ケ所。

最初に出雲大社に行って大田市に戻る案など、宿泊場所の情報と時刻表をにらみながら、何度も案を作り変えた結果、

大田市に宿泊、翌朝「三瓶自然館サヒメル」に行ったあと、

Uターンして「江津本町 甍街道」に行き、またUターンして出雲市に行く、という旅程にたどりついた。

「三瓶自然館サヒメル」に行く路線バスが一日3本しかなく、午前の便に乗らないとそのあとどうにもならなくなるためだった。

大田市駅(08:52)-定の松(09:29)-三瓶温泉(09:35)-東の原(09:42)-三瓶自然館サヒメル前(09:49)

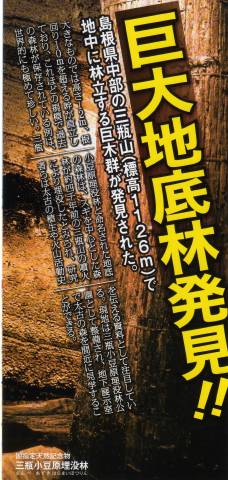

4000年前の自然が育んだ大森林、幾本もの巨木が、太古の姿のまま地底にそびえたちます。

地底の森を発掘状態で公開しています。

| 埋没林Data | |||

|---|---|---|---|

| 埋没年代 | 約4000年前(暦年代) | 最長木 | 12.5m(スギ) |

| 発見立木数 | 30本 | 最大年輪数 | 636本(スギ) |

| 最大径木 | 2.5m(スギ・胸高) | ||

しかし、「埋没林」へのアクセスには路線バスが無く、タクシー、マイカーなどに限られる。 なので、「埋没林」そのものは諦めて、「三瓶自然館サヒメル」にある実物標本(実際にはレプリカ)を見に行くことにした。

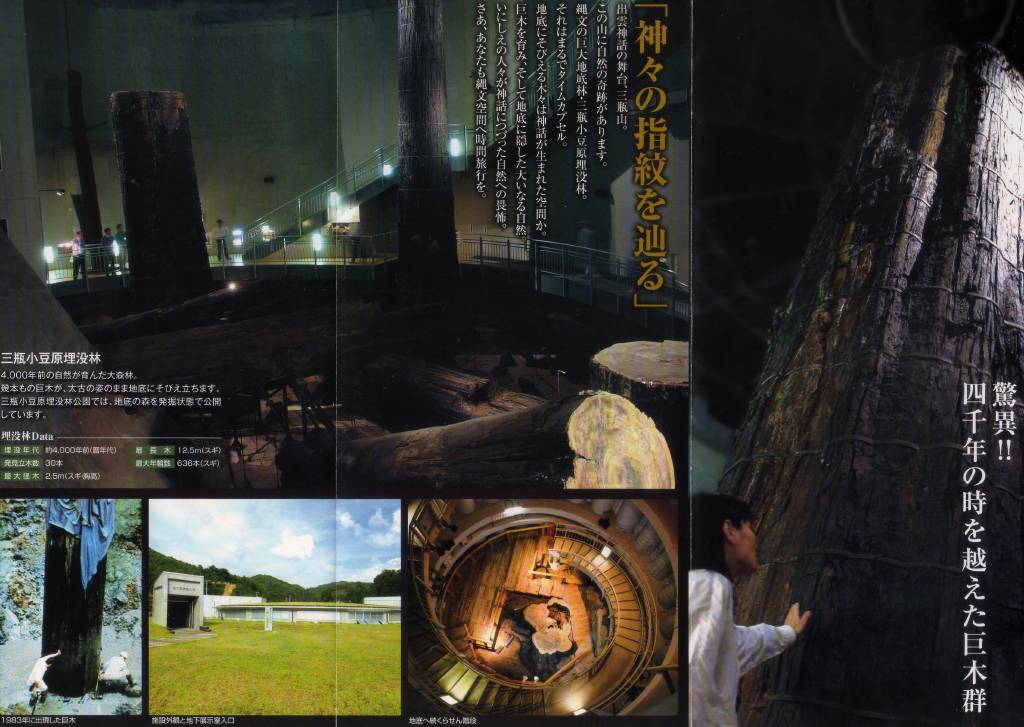

三瓶山は「男三瓶(1126m)」「女三瓶(957m)」「子三瓶(961m)」「孫三瓶(903m)」「太平山(854m)」

「日影山(718m)」の6峰が「室の内」と呼ばれる直径5kmの火口を囲んで環状に配列している活火山。

バスは大田市の真ん中を南に走り、三瓶山の手前で、方向案内板が右が「西の原」左が「東の原」となっているT字路にぶつかり、右折した。

そこから江戸時代から湯治場として栄えた「三瓶温泉」、さらに「東の原」エリアを経由して「自然館サヒメル」に到達。つまり、三瓶山の周囲を7割方グルッと回って到達したことになるが、乗っている時は全然わからなかった。 途中には「源泉かけ流しの銭湯」の看板も見えた。

「三瓶小豆原埋没林」はさらに奥にある。

「自然館サヒメル」で上映された大型ドーム映像では三瓶山の噴火による火砕流と降灰・泥流が谷を埋めて 「埋没林」ができた、と解説されていた。長大な幹が成育時のままの状態で埋積されたものだそうだ。

三瓶山は、『出雲国風土記』が伝える「国引き神話」(出雲観光ガイドにて紹介されているページ)で、

鳥取県の大山とともに国を引き寄せた綱をつなぎ止めた杭として記されている。なお、引き寄せた綱の一本は「弓が浜」

『出雲国風土記』では、三瓶山は「佐比売山(さひめやま)」の名で記されている。

古代人の発想のすごさにただ関心するばかりだ。余りにも出来すぎた神話だが、どこからそういう発想がでてきたのか、

古代人は大山と三瓶山の頂上まで登って、見晴らせたんだろうかと、想像は尽きない。

上のパネルには、

「1983年、1枚の写真が発見のきっかけとなった。

小豆原の地元では地中に埋もれる木があることが以前から知られていましたが、学術的な発見のきっかけは1983年の水田の区画整備工事でした。

このときには2本の巨木が掘り出され、その写真を目にした大田市の松井整司氏によって学術的価値が指摘されました。

その後、島根県が行った発掘調査によって、1998年冬に多数の巨木が発見されました。」

うまく撮影できなかったが、その太さと巨大さはわかった。

一昨年(2014年)12月に山陰本線を松江から益田まで往復した時、車窓から青い瓦屋根が印象的な「仁万」駅を見た。 赤い瓦屋根の駅舎の「波子」駅、「温泉津」駅もあった。

仁万駅、下は「波子駅」、「温泉津駅」

仁万駅、下は「波子駅」、「温泉津駅」

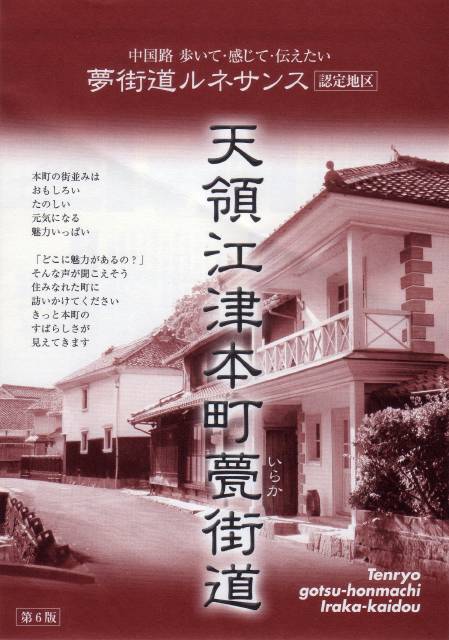

おそらく「石州瓦」であろうと推定し、ネットで「石州瓦」を検索したら「江津本町甍街道」を紹介する島根県建築士会・江津支部のページがヒットした。

そこには、江津が「石州瓦の産地」だけでなく「北前船」の寄港地だったと紹介されていた。

江津市観光協会に問い合わせたところ、江津本町まちづくり推進協議会事務局長の村川様をご紹介いただき、

「江津本町甍街道」のご紹介と現地案内をいただく機会を得た。

大田市から江津駅に戻り、駅から江の川まで行き、川沿いに江津本町まで行った。

途中の国道9号線の橋の袂から「北前船」や、天領米の積出港として賑わった江の川を眺めたのが下。

JR山陰線と市役所・現在の町の一帯は昔は砂浜で、河口の水深の関係で北前船は沖合に停泊して、荷の上げ下ろしをたそうだ。

なお、江津本町地区は海と現在の町の間に小高い山があり、日本海からの海風が遮られる絶好な場所にある。

浜側に山陰本線が通り、市役所と町が浜側に移転するまでは江津の中心地であったことがよく理解できた。

来待色と呼ばれる独特の赤茶色の陶器。

その始まりは、江戸時代中期の宝永年間(1704〜1709)にさかのぼります。

当時、温泉津の町は石見銀山を中心とする幕府天領四万石の領内にあって、銀山の積み出しや生活物資の搬入港として大いに賑わっていました。

温泉津湾は、当時の大型輸送船北前船の入り江として、五百石・千石の船が立ち寄り、港には回船問屋が立ち並び、

温泉街は旅館や酒屋が軒を競い、大繁盛していました。

温泉津の焼き物は、その北前船で全国に運ばれていきます。

特に"はんど"という名の水がめは、石見焼きのオリジナル陶器として大ヒットしたと言われます。

今でも、山形県の酒田や北海道の松前の古い屋敷を訪ねると"赤茶色のおおきな水がめ"を見かけることがあります

江津本町甍街道交流館

入口の左手に置かれているのが特産の「はんど」

交流館のある通りの一本奥の通りに出たところ、左にある路地の先が交流館

下の小屋根はよくある煙抜きの仕掛けらしい

下が旧江津郵便局、神戸に大工を派遣して勉強させたとのこと

使われている色着きの窓ガラスも、特別に作られたとの説明あり。

旧江津郵便局の前の通り、右手に見える青い柱の建物が旧江津郵便局

通りと牛馬をつないだ「鼻ぐり石」、旧江津郵便局方向を見たところ

下は反対の江の川の方向、通りの奥の上に見えるのがJR三江線の赤い鉄桁

二楽閣(じらっかく)跡、その向こうに江津本町駅があるのだろう。

「北前船」の観点で見ると、江津と石見銀山との接点はなく、交易は「はんど」や「石州赤瓦」が主だったらしい。

なので、「海からの経済」で栄えた北陸や新潟・東北沿岸と比べ、経済的にはさほどのことは無さそうに思えた。

また、国土交通省中国地方整備局の音頭取りの「夢街道ルネサンス」のネーミングだけで、

率直な感想、「夢では食えないな」だった。

この鉄の橋げたを見てJR三江線に興味を持ち、後日調べたところ、乗り鉄としては興味深い路線で、江の川に沿って秘境駅が並ぶ秘境線らしい。

島根県江津市と広島県三次市を結ぶ 108KM, 3時間半から4時間弱の路線だが、

日中に江津から三次に行けるのは15:17と16:36、逆の三次発は9:57と16:56。

不思議なのは、浜田までの延長運転が2本あるのに、浜田から戻ってくるのは1本のみ、三次駅に戻る列車と運転士が見当たらない???

| 江津駅から三次駅へ | 三次駅から江津駅へ | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 江津駅発 | 浜原駅 | 三次駅着 | 三次駅発 | 浜原駅 | 江津駅着 |

06:00 12:34(浜田発) 15:17 16:36 19:05 |

06:00 07:47 14:39着 口羽発 17:04 18:51 20:51着 |

07:35 09:21 浜原終点 16:13 18:47 20:28 浜原終点 |

05:44 09:57 14:15 16:56 19:25 |

06:27 07:47 11:31 口羽止 17:04 19:00発 21:20着 |

08:15(浜田行) 09:32(浜田行) 14:49 18:54 21:20 浜原終点 |

温泉津(ゆのつ)駅での車窓で

馬路駅、見えるのは琴が浜

下車観光したかったが次の列車が馬路駅通過で

時間が空きすぎて断念

仁万駅での車窓

石見銀山への拠点駅仁摩サンドミュージアムが近くにある

いずれも興味なく観光は企画せず