JR出雲市駅北口を出て、右方向に駅ビル脇を歩くと、一畑電鉄の電鉄出雲市駅が正面に見える。

出雲大社に行くには、松江温泉行きに乗車し、4つ目の川跡駅で出雲大社前行きに乗り換える。

出雲大社前行きは方向が反対になり、2つ目の駅が「出雲大社前」。

「二の鳥居(勢溜の大鳥居)」、この鳥居の先が「下り参道」

早朝、NHKで放映される国旗

早朝、NHKで放映される国旗大きさ7畳とのこと

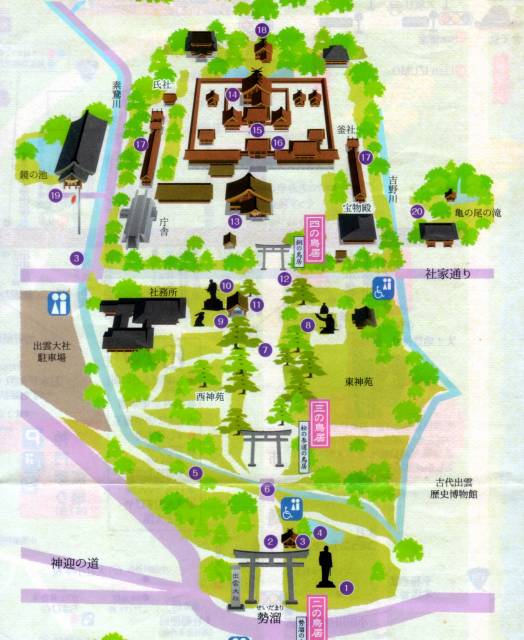

出雲大社の俯瞰図

2-下り参道 6-祓橋

7-松の参道 8-ムスビの御神像

12-四の鳥居(銅鳥居)

13-拝殿 14-本殿

18-素鵞社(そがのやしろ)

17-十九社 19-神楽殿

「下り参道」を歩いて「祓橋」に至る。満開の桜

「下り参道」の先は「三の鳥居」

「三の鳥居」の先は「松の参道」

参道中央は松の根を痛めるということで、左右を歩く

もともとは貴人だけが通る場所

「四の鳥居(銅鳥居)」

正面に見えるのが拝殿

賽銭箱から拝殿を見た

拝殿に行くには左右を通る。

出雲大社の「神紋」(個人で言う「家紋」)

二重の亀甲紋の中に剣花菱

拝殿

この二重構造の拝殿の裏(後ろ)に楼門があり、その奥に本殿がある。

一旦大社を退出して神門通りに戻り、10時からの「ご参拝定時ガイド」に参加。参拝だけではわからない大社を教えてもらった。

ムスビの御神像

神話の一場面を再現したもの「幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)」が左の波頭に乗って右の大国主大神に授けられた場面。

2000年に発見された本殿の巨大柱(宇豆柱)のあった場所と、古代出雲歴史博物館に展示されている掘り出された実物

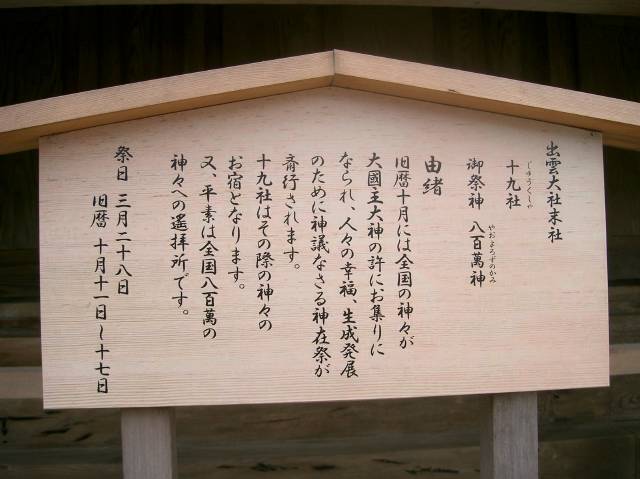

十九社、御祭神 八百萬神

旧暦10月に神在祭が催行される時の神々の宿となる。本殿の左右に同じものがある。

本殿の後ろに廻った、さすがに大きい社だ

神楽殿

日本最大級の大注連縄

額は「神光満殿(しんこうまんでん)」

神楽殿の前で

大注連縄のしっぽ(いわゆる「ごぼう」の末端)が右になっている。近くに居た神職に尋ねたら大社独特らしい。

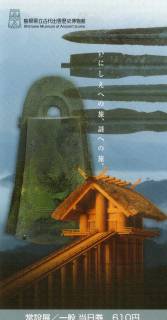

参拝を終えて、古代出雲歴史博物館に行く。

古代本殿の1/10復元模型を階段の下から写した、場内に居られたボランティアの方の教えによる

「神迎の道」を通って「稲佐の浜」に行く

約20分、朝から歩き通しで、

引き返したくなったが、頑張った。

稲佐の浜では神々をお迎えする神迎神事(かみむかえしんじ)が行われる。

夕刻7時、浜で御神火が焚かれ、注連縄が張り巡らされた斎場の中に神籬(ひもろぎ)が2本、傍らに神々の先導役となる龍蛇神が海に向かって配置され、 神事が終わると、神籬は両側を絹垣で覆われ、龍蛇神が先導となり、高張提灯が並び奏楽が奏でられる中、参拝者が続き、 浜から出雲大社への「神迎の道」を延々と行列が続きます。 この後、出雲大社神楽殿において国造(こくそう)以下全祀職の奉仕により「神迎祭」が執り行われます。 これが終わると、ようやく神々は旅(宿)社である東西の十九社に鎮まられます。

と説明されている。稲佐の浜

正面の岩が、大国主大神と武甕槌神が国譲りの交渉をしたという屏風岩

稲佐の浜から大社勢溜まで戻る途中に日本を代表する芸能・歌舞伎の始祖「出雲お国の墓」があった

出雲大社前(14:11)-雲州平田(14:35)

旧大社駅は出雲大社前駅から徒歩20分ということで行くのはやめて、一畑電鉄で雲州平田駅に向かった。

出雲空港と宍道湖は下のマップの右手になる。

雲州平田駅(15:35)-美保漁港-塩津漁港-釜浦車庫(16:10)

美保漁港の近くで見た日本海

リアス式海岸が続く本当にきれいな海だった

平田生活バス釜浦線の塩津郵便局近くで

平田生活バス釜浦線の塩津遊園地近くの日本海

塩津漁港

前方の山向こうは「十六島風車公園」の風車

塩津漁港から釜浦車庫の間

リアス式海岸そのもの

バスはそのまま北浜線に移行

バスは釜浦車庫で一旦停車後、乗ったまま北浜線に移行、釜浦峠を登り、

反対側の十六島湾に出て右折、湾口方向に向かい、バス停十六島車庫で自分を降ろしてくれた。

バスはそこで折り返して、雲州平田駅に向かうというルートになる。

自分はそこから海(湾)沿いに十六島風車公園まで歩いた。

風車公園の入口には海沿いに釜浦車庫までの道があった。それを行けば「平田町十六島鼻」の海食崖を遠望できるはずだが、山道でもあるし遠慮した。

十六島風車公園に至る、ここまでは舗装道路、見える海は「十六島鼻」側の日本海

さて、風車公園に登ったんだが、道は木の丸太を横にした急な階段

十六島湾の海面レベルから一挙にここまで上がった。

あまりの急勾配、合計で100段以上、もっとあっただろうか、息を切らせながら山上の展望台に出た。

とても疲れたが、日本海の大海原を楽しめた

風車公園のてっぺんから

十六島湾の湾口を見る

風車公園を降りて、湾沿いを歩く。

折しもあと一時間で日没、

沈む夕日が見えるであろう十六島湾の湾口

十六島湾の湾奥を見ながら、湾沿いに北浜コミュニティセンターまで歩いてバスに乗り、雲州平田駅に戻った

平田生活バス北浜線北浜コミュニティセンター(18:02)

-雲州平田駅(18:22)