中国から朝鮮へ、そして朝鮮から日本へとわたってきた陶磁器の文化についての勉強不足を補うべく、「唐津〜伊万里・鍋島〜有田」訪問の旅に出た。

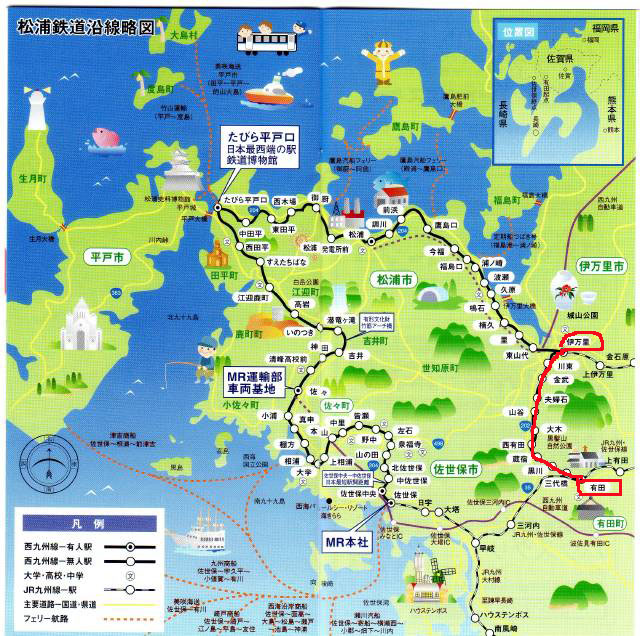

これはその後半、有田町・武雄、と佐賀からの鉄旅の記録です。伊万里から有田へ

(松浦鉄道のMR時刻表より転載)

有田駅からまっすぐ「九州陶磁文化館」に向かう。

「文化館」有田の町を見下ろす高台にあった。

文化館の坂道を登り、満開の桜を横目に見ながら、入館した。

入館して一般展示室(第一展示室)、現代の九州陶芸(第二)、九州の古陶磁(第三)、九州陶磁の歴史(第四)、と進んでいった。

そして第五展示室の 「柴田夫妻コレクション」に至った。

これは素晴らしいコレクションで、時代の流れに沿って展示されているだけでなく、一つ一つが素晴らしく、閉館間際だったもので時間が足りなかった。

閉館時刻になり、館員が閉館作業のために近くまで来たが、構わず時間ギリギリまで鑑賞させてもらった。

既に5時を過ぎ、退館して外にでると外は夕闇がせまっていたが、満開の桜がそれはそれは見事でした。

しばし満開の桜を愛でながら、今夜の宿のほう、街中に降りていった。

「佐賀県立九州陶磁文化館」は昨日行った。有田ボーセリングパークは遠いのでパス

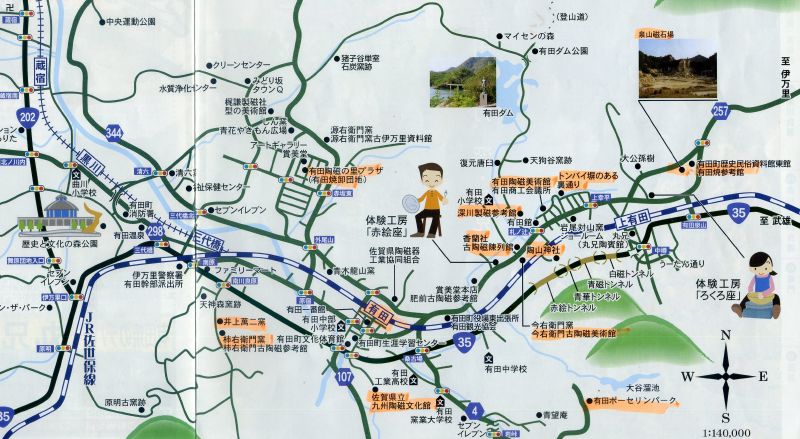

まずはマップの右、上有田駅近くの「泉山磁石場」と「有田町歴史民族資料館」に行き、有田内山地区を見て廻り、有田駅に戻る。 そして、西方にある「井上萬二窯」「柿右衛門窯」の展示館を見学、さらに北にある「有田陶磁の里プラザ」に行き、有田駅に戻るコースを設定した。

(有田町観光ガイドマップ「有田スタイル」より部分転載)

ここでは有田での窯業に関して、美術品ではなく、陶磁器制作や産業振興の視点での歴史的な資料を見ることができた。

今までは美術的な視点をメインに陶磁器を見ていたので、「日本の陶磁器のルーツを探る」には「伊万里市陶器商家資料館」と同じく、とても有意義な場所であった。

ここが400年間にわたって、有田の磁器制作を支えた原料供給の場所。文字通り「全てはここから始まった」。現在は立ち入り禁止区域。

17世紀初め、朝鮮人陶工「李参平」がここで磁器の原料を発見したことで、日本の磁器産業を創出した。

下の写真に見られる白っぽいタテの岩筋がカオリンを含む岩石だろう。

まず、岩尾対山窯ショウルームに寄ったあと、 有田陶磁美術館に行く。

ここでは江戸時代の有田皿山を活写した大皿、「染付有田皿山職人尽し絵図大皿」を実際に見た。

ここでは江戸時代の有田皿山を活写した大皿、「染付有田皿山職人尽し絵図大皿」を実際に見た。

そのあと、JRの線路の向こうにあるというか、神社の参道にJRの踏切がある

陶山神社に参拝。

「陶祖・李参平碑」までは行かなかったが、神社境内にある、淡いブルーの唐草模様が美しい「磁器製の鳥居」、

白い磁器でできた「狛犬」や淡いブルーで絵付けされた「大水瓶」、呉須の青色が美しい「磁器製の欄干」など、

有田ならではの造作に、興味が尽きなかった。

ここでは特に色鍋島と色絵を鑑賞させてもらった。

ここでは特に色鍋島と色絵を鑑賞させてもらった。

なお、今右衛門古陶磁美術館に入館したときにもらったパンフレットにある説明によると、

「鍋島藩窯では、精巧無比な色絵磁器を作ることに情熱を傾けたが、色絵付けの工程は、有田赤絵町の赤絵屋に委託した。その結果、赤絵屋の中で最も技術の秀れた今右衛門を指名し、御用赤絵屋として代々藩窯の色絵付けを下命している」とある。

=======================

その後、賞美堂本店 肥前古陶磁参考館に立ち寄り、 金襴手などを鑑賞した後、有田内山地区を離れて西に向かった。

井上萬二窯で白磁の逸品を拝見したあと、すぐ近くの柿右衛門窯・柿右衛門古陶磁参考館にお邪魔し、見学させてもらいながら、館員の方にお話を伺った。

井上萬二窯で白磁の逸品を拝見したあと、すぐ近くの柿右衛門窯・柿右衛門古陶磁参考館にお邪魔し、見学させてもらいながら、館員の方にお話を伺った。

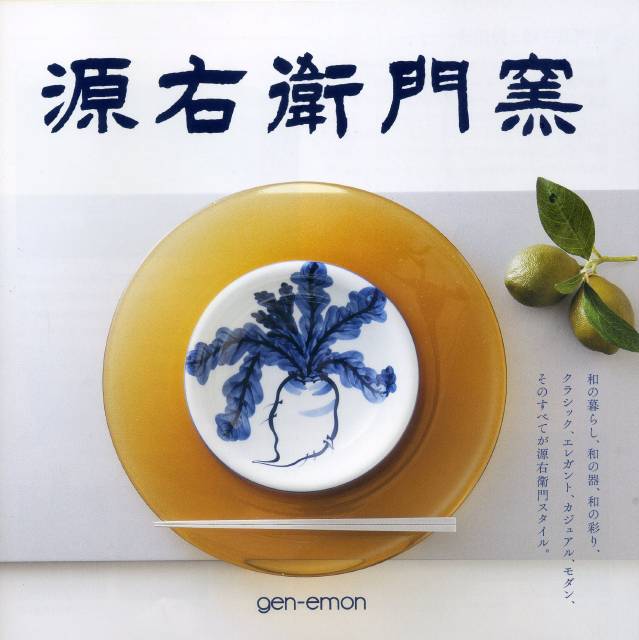

その後、北にある「源右衛門窯」に向かった。

ここは現代風の作品が多かった。資料館の前には、純和風の素晴らしい庭園があり、しばし楽しませてもらった。

ここは現代風の作品が多かった。資料館の前には、純和風の素晴らしい庭園があり、しばし楽しませてもらった。

最後に源右衛門窯から坂を少し下った所の「有田陶磁の里プラザ」に行った。

ここには25軒のショウルームがあり、プラザオリジナルの「匠の蔵」シリーズの製品と、有田での最新の陶磁製品を展示・販売していた。

最後に源右衛門窯から坂を少し下った所の「有田陶磁の里プラザ」に行った。

ここには25軒のショウルームがあり、プラザオリジナルの「匠の蔵」シリーズの製品と、有田での最新の陶磁製品を展示・販売していた。

見て廻るのにかなりの時間を要したが、コーヒー・カップやワイン・グラスなどおみやげ物色には格好の場所であった。

=======================

「有田陶磁の里プラザ」を最後に、有田での予定を終え、有田駅で自転車を返却し、JRで武雄温泉に向かった。

駅前の新しい大通りからちょっと入った戸籍記載の住所には痕跡はなく、近くに住まわられる年配の方もご存知なかったが、大体ここだろうということと、雰囲気は知ることができた。

レトロな大きな建屋で脱衣場までの廊下は長くピカピカで、脱衣場も広くてゆったりとした造りであった。

天井が高く、明るくて清潔な雰囲気の風呂場に入り、数段の階段を下がった浴室には目のこ幅2メートルくらい、奥行き4メートルくらいの大きな浴槽が並んであり、

板壁に「あつ湯」と「ぬる湯」の木の看板があった。

自分は熱い湯も好きなので、「ぬる湯(42度)」で体を慣らしてから、「あつ湯(44-45度)」にも頑張って入ってみたが、すぐに飛び出すほどの熱さであった。

皆さん、浴槽の縁に座ってお仲間と話をしたり、時々湯浴みするというスタイルで、自分もそうして温泉を楽しんだ。

なお、お湯はかけ流しではなく、循環式で、弱アルカリ単純泉とのこと。

この鳥居の200メートルくらい先に神社がある。左横には武雄市図書館があり、後で行くことにする。

鳥居右脇にあった案内(説明板)によると、この鳥居は笠木の両端が反り返って、

柱は上にいくほどに細くなる独特のスタイルの「肥前鳥居」と呼ばれているとあった。

陶磁器ショップ"緑青"

武雄市観光協会の観光地図によると武雄市図書館と歴史資料館が併記されていたので、図書館の並びにあると見て、

図書館のまわりを裏まで行ってチェックしたが見当たらない。

図書館の玄関先にはなんの表示・案内もなく、図書館内のリニューアル作業中であった職員に聞いたが、要領を得ず、

結局リニューアル作業で閉館しているとのことで追い返された。

どうやら、歴史資料館は図書館の中にあるらしい。「図書館内」と観光地図に記載してくれればウロウロせずに助かったんだが・・・・

気を取り直して、また観光地図を頼りに武雄温泉の方に向かい、武雄焼のショップのはずの「陶磁器ショップ"緑青"」に向かった。

が、確かにそのあたりに居て、見て廻ったんだが、このショップもどうしてか見つけられなかった。

結局、祖先の地、武雄市訪問は、目的とした場所の2箇所に振られてしまったという結果で終わった。

鳥栖(12:24)-久留米(12:31)

久留米(13:07)-夜明(14:00)

まずは「佐賀錦」を購入、車中楽しみながら久留米に出て、久大本線に乗り換え「夜明駅」に向かった。

途中、列車交換で停車した「田主丸駅」の駅舎がユニークであったので、列車を降りてパチリ。

夜明(14:14)-小倉(16:16)

小倉(16:38)-防府(18:19)

ホームに降りると、広い野っ原にホームだけがポツンで、久大本線の線路に対して、

小倉方向(北方向)から来る線路が大きくカーブを描いてホームに入ってくる眺めとが妙にマッチしていて、記憶に残った。

単線なのでここで乗り換えずに日田駅まで行き、折り返しても同じ電車だったんだが、そこまでは頭がまわらず、広い野っ原の中のホームで優雅に周りの景色を眺めながら、旅行客らしい方を含む3人の乗換え客とともに列車を待った。

車窓には満開の桜が続く、後藤寺から小倉、そして関門トンネルを抜けて本州に。

徳山(7:50)-岡山(8:48)のぞみ

岡山(9:13)-大垣-東海道本線

山陽道の旅は、帰宅時刻のこともあるので、徳山-岡山間は、山陽新幹線のぞみを使ってワープすることにし、岡山で朝食にした。

岡山から再び乗り鉄の旅を続け、「日本の陶磁器のルーツを訪ねる旅」を終えた。