展示内容が大量で、かつ全てが素晴らしかったからだが、特に陶磁器についてその原点を認識・勉強させてもらったのが最大の収穫だった。

「故宮博物院」見学により、気づかされた日本の陶磁器文化についての勉強不足を補うべく、 「唐津〜伊万里・鍋島〜有田」訪問の旅にでかけた。

これはその前半、唐津から伊万里までの記録。後半は有田から武雄、そして帰路の鉄旅の記録です。大垣(6:01)-姫路(朝食)

-三原(昼食)-小倉(20:25)

岡山あたりから西に行くに連れて桜の開花が段々と増えてきた。

車窓から桜の変化を楽しみながら、さらに西への乗り鉄の旅を楽しむ。

九州に入ると、処々に満開の桜模様になる、小倉で投宿し、初日の予定を終えた。

博多(10:21快速)-唐津(11:30)

唐津(17:32)-伊万里(18:26)

観光案内図によれば市内には桜並木が数箇所あったので、どこがよいかと担当の方に聞いたら、なんと言っても「唐津城だ」とのことで、向かう。

石垣の補修工事中の唐津城を上がっていく。

唐津城から唐津湾を望む、時は春満開

唐津城から唐津湾全景を見る

唐津城の満開の桜を楽しんだ後、「特別名勝 虹の松原」へ自転車を走らす。

そこには、静岡県沼津の千本松原や津波で今は無いが、陸前高田の松原と同様のすっきりした松原があった。

「虹の松原」から唐津駅方向に戻り、

中里太郎衛門陶器房に行く。

門前に自転車を置いて、高床式の陳列館への階段を上り見学した。

そのあと、街中をあちこちうろうろしながら「アルピノ」に戻り、唐津焼の展示作品群を鑑賞してから、伊万里に向かった。

絵唐津、朝鮮唐津、粉引唐津、三島唐津、彫唐津、刷毛目唐津、青唐津、黄唐津、献上唐津、斑唐津など、多彩な技法により制作されてきた。とあるが、

同種のものが日本全国にみられ、さながら日本の陶芸技術のデパートのような感がする。

と言うより、「萩」や「志野」と比べて、「唐津焼」のオリジナリティはどこにあるのかが、よく分からない。

伊万里駅(9:30)-

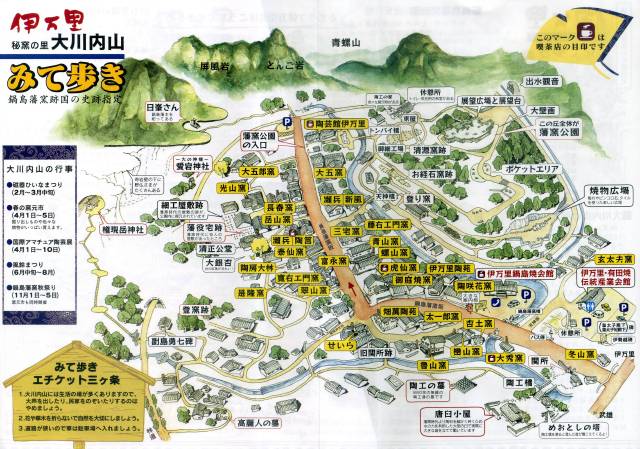

大川内山(9:45)

JR伊万里駅前から、西肥バスで大川内山へ向かう。

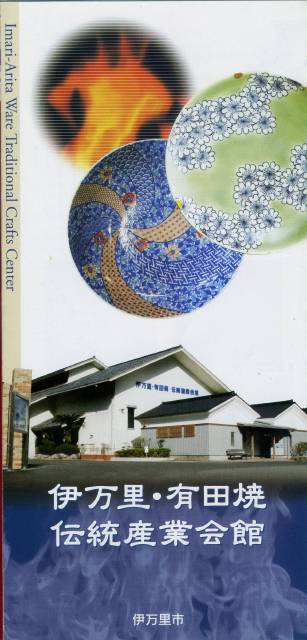

JR伊万里駅前から、西肥バスで大川内山へ向かう。昔の関所を入った先の終点で降り、まずはバス停の広場に接していた「伊万里・有田焼伝統産業会館」を見学した。

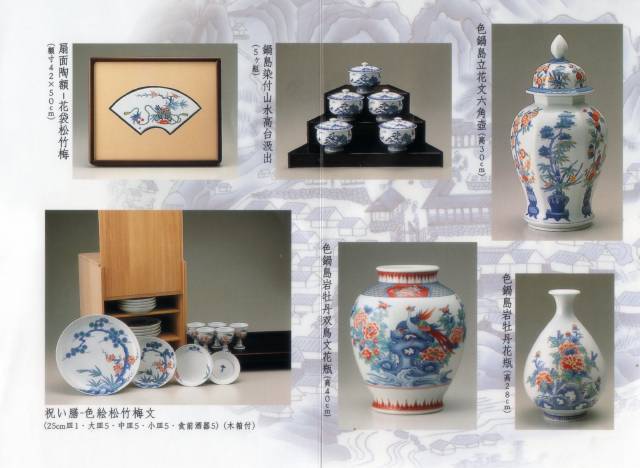

近くに「伊万里鍋島焼会館」もあったが、窯元見学を優先し、 鍋島藩窯坂沿いに窯元を見て歩き、鍋島の伝統を受け継いでいる窯元の製品を楽しませてもらった。

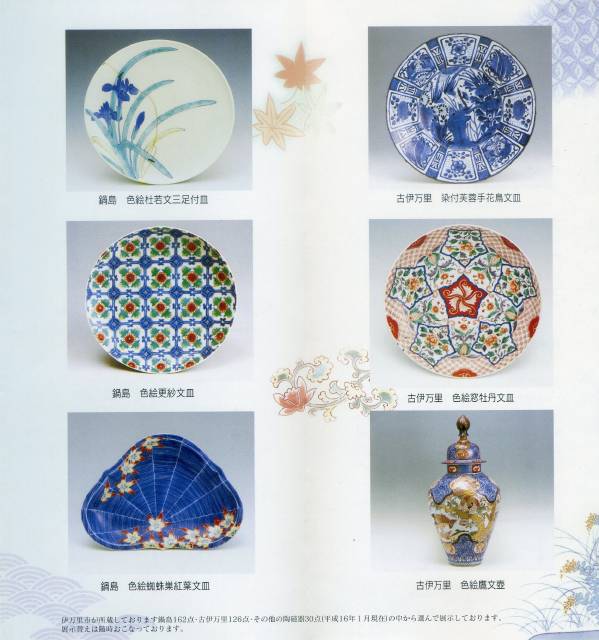

(大川内山振興協議会発行の資料を転載)

小笠原藤右衛門窯

展示室内には、鍋島らしいきれいな製品が並んでいたが、「色鍋島」はさすがに素敵だ。

大川内山(12:22)-伊万里駅(12:40)

伊万里鍋島ギャラリー

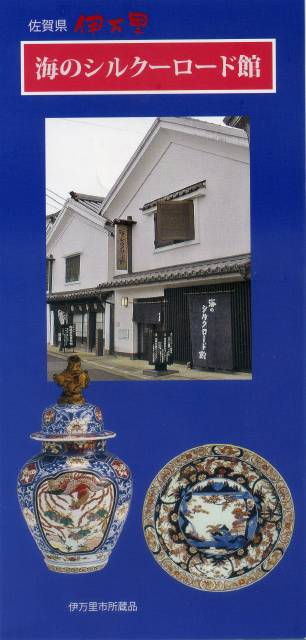

試しに「資料館」らしい場所の庭先に入って先に進むと、そこが目的の場所(うなぎの寝床の裏口)であった。

「裏にバイパスができて、本来の表口が駅方向から来ると裏になってしまった」ということであった。

中に入ると年配のボランティアの方が、建屋の構造から間取りとそれらの意味、各種の道具類などにつき、懇切丁寧に説明された。つまり、

「資料館」は、陶器商家の旧宅を修理・復元したもので、有田を始めとする肥前の陶磁器の集積地として、

陶器商人が定期的にやってきて寝泊りしながら、大阪や江戸、あるいは長崎・出島からヨーロッパなどへ送り出す拠点・作業場として使っていた屋敷跡であった。

そして、伊万里はかって「伊万里津」と呼ばれたことから、肥前地方一帯で生産された陶磁器、つまり「古伊万里」の積出港につながる話になる。

古川陶磁器ショールーム

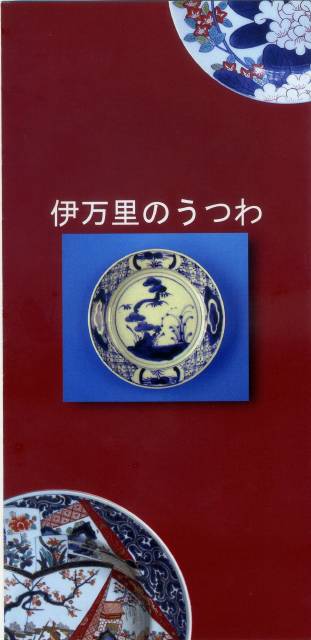

「古川陶磁器ショールーム」(上右の「伊万里のうつわ」がそのパンフレット)にも立ち寄り、伊万里駅に戻る。