前回の松江訪問時は島根半島と境港の間の境水道を渡る船も橋も無く、立ち寄れなかった境港への旅が今回実現した。

陸路での米子回りしか無かったのが、中海・大根島から江島大橋を経て、境港に行くルートができて、松江から境港への旅が格段にし易くなっていた。

松江〜益田間は162.6KM、40駅、特急利用で2時間04分〜2時間15分、快速利用でも3時間7分〜3時間27分、途中の接続が悪く4時間30分というのもある。

青い瓦屋根が印象的

世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」の内に登録されている温泉津温泉への玄関口の駅

広島方面に行く三江線との分岐駅

島根県立しまね海洋館アクアスまで徒歩約10分

青い瓦屋根の仁万駅は雰囲気よかったが、この波子駅は赤色の瓦屋根で、素朴で南国風のリゾートっぽい駅と駅舎で、さらに良かった

松江〜益田間は無人駅だらけ

松江〜益田間の日中に駅務員がいる駅(委託駅を含む)は、 松江、玉造温泉、来待、宍道、出雲市、江南、大田市、仁万、温泉津、江津、都野津、浜田、三保三隅、益田、実に、無人駅は25駅、63%

駅前で昼食休憩を取って折り返す

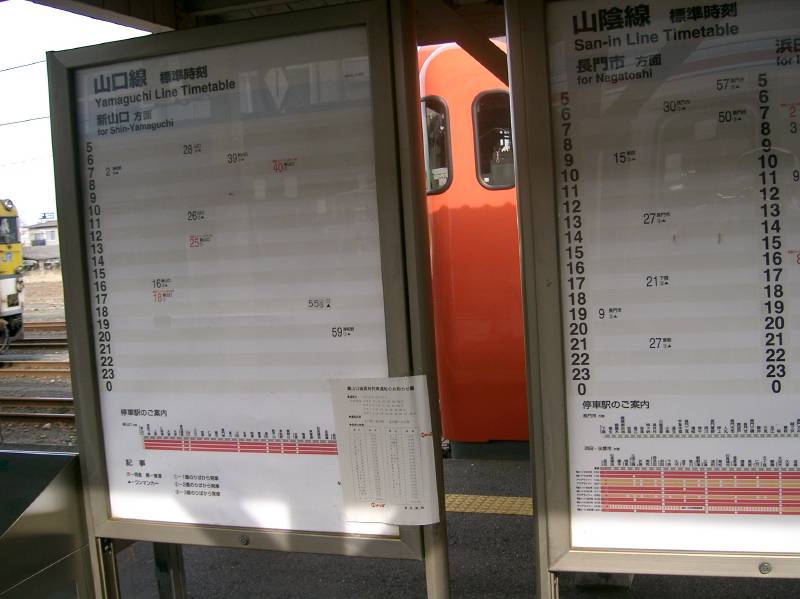

益田駅は山陽新幹線の新山口駅に行く山口線(上の画面左の時刻表)への分岐駅、

そして益田駅からさらに西下(画面右の時刻表)すると長門市駅に至る。

長門市駅は近年「金子みすず」で特に女性の観光客を集めている「仙崎」への分岐駅、と言ってもその先たった一駅の盲腸線。

長門市駅に行く列車は、07時50分のあとは 13時27分まで無く、その後は 17時21分の下関行き。(益田駅 09時15分発があるが東萩駅行き)、

今回益田駅からさらに西へ行こうとすると長門市駅着が15時20分になる。

長門市駅で約一時間の待ち合わせで折り返すと、益田駅に戻ってくるのが 18時09分、

現在時刻は13時すぎなので長門市駅への往復は5時間を要することになる。

(長門市駅までは片道 85KM)そして、最終的に松江駅着は 22時05分になる。

なお、下関方向への下り列車は基本的に長門市で乗換え。

益田から5駅目の折井駅

なんとも侘しい駅舎、というか

駅舎が無いほうがすっきりしてかえって良いかも。

浜田(16:04)-松江(18:57)

浜田駅では「国立病院機構浜田医療センター」の看板を見た、「旧国立浜田病院」。

線路の南側の朝日町から紺屋町の道筋を散策しながら浜田漁港の方向に行く。 住居の並びの中に商店が混在する昔ながらのなんともレトロで、時間の止まっている道筋であったが、道筋はきれいで雰囲気は良かった。

駅に戻り、松江に戻る列車に乗り込んだ。午前の西への旅で、「宍道駅」の先の車窓から広大で平坦な土地(出雲平野)が続くのを見て、

大昔は宍道湖の西側部分は海で、北側の島根半島と南側の陸地とは分かれていたのではないかと想像した。

資料を当たってみるとやはりそうらしく、

「upload.wikimedia.org」にリンクさせて表示

約7000年前の縄文時代に宍道湖の原型が形作られ、その後、斐伊川と神戸川が運搬した土砂によって出雲平野が拡大し、 島根半島と陸続きになったことで宍道湖は外海から隔てられ、海水面の低下と上昇を経て弓ヶ浜砂州が出現し、平安時代以降に現在の中海が形成されたと考えられています

とあった。それは「神戸川史編集委員会(2009)神戸川史」に示されていた次の図」(同じく転載)で説明・図解されており、 古代にアジア大陸東端の地溝帯が火山活動により裂けてその裂け目が拡大して日本海が生まれ日本列島が形成されたとの解説は、 出雲に伝わる「国引き物語」そのものであった。

おなじ「おおだwebミュージアム」の書庫にある「中海・宍道湖地質関連図版」に、

1万8000年前からの地理の変化図があるが、太古には隠岐と島根が陸続きだったことも示されている。

由志園(09:50)

朝8時半すぎホテルを出て、

近くの松江しんじ湖温泉駅から境港に向かった

バスは松江城、JR松江駅で乗客を拾い、中海の中にある大根島の由志園に向かった。

バスは松江市側から、畦道を太くしたような道を大根島に向かう。道の両側に木の杭が打たれている、大根島まで細長く続く人工の道らしい。

大根島は元は陸に火口があった火山だそうだ、ここに火山がある(あった)ということはしんじ湖温泉が、あるのもうなづける。

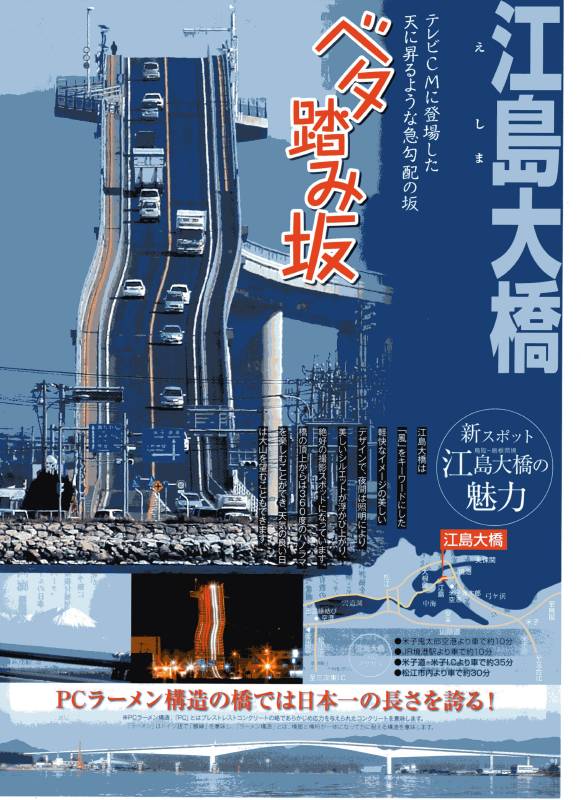

大根島は国内有数の高麗人参の産地で、島の真ん中にある由志園は牡丹の花咲く日本庭園としてその名が知られているとのこと。結構観光客が居た。江島大橋のフライヤー

この橋により、松江と境港、さらに弓ヶ浜にある米子鬼太郎空港が一本の道でつながり、観光客の利便性が飛躍的に向上したことは想像に難くない。

ただし、「水木しげるロード」の観光客入込数の推移では、H17年、 H18年は大して増えておらず 100万人を下回る横ばいで、

H19年に一挙に150万人近くまでなっている。

H19年には「ゲゲゲの鬼太郎」映画公開、テレビ・アニメ第5弾スタートというイベントがあったようで

「江島大橋」開通の効果はそれほどでもなかったのかも知れない。

なお、H22年は、NHKの朝連ドラ「ゲゲゲの女房」の効果が絶大で、一挙に年間372万人と前年の二倍以上に増加、倉敷・宮島を超えた。

鳥取県では「鳥取砂丘」を超える一大観光地となっている。

H26年境市観光協会資料

駅頭の妖怪巨大壁画

水木しげる先生執筆中

「鳥取県観光ガイドマップ」

「妖怪トーテムポール」

「河童の三平・タヌキ・カッパ」

水木しげる記念館

水木しげるロードにはほかに「妖怪饅頭総本店」とか「めだま本舗」なんて店舗もあった。

しかし、卸売り市場は水木しげるロードの 2KM先に転居していた。

連絡バスが運行されていることの看板はあったが、バスに乗ってまで行く気にならず、「市場めし」とお土産の海産物購入は諦めた。

地元の事情があるのだろうが、境港の駅近から遠い所に動かしたのはいただけない。

「水木しげるロード」と「境港卸売り市場」を集積させていれば、相乗効果で、

境港市への観光集客をより継続的かつより確かなものになっただろう、というのは想像に難くない。

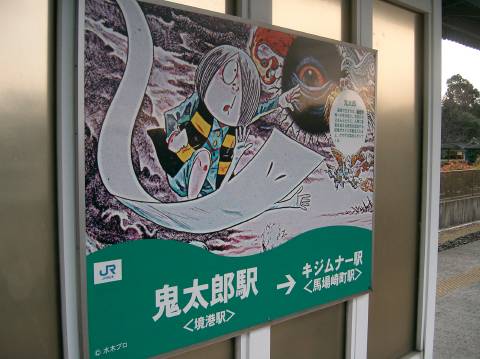

JR西日本もなかなかやるもんだ

「鬼太郎列車」は、H5年(1993年)7月の水木しげるロード・オープンと同時に運行開始されたそうだ

沿線の各駅にも妖怪看板

駅名まで妖怪の名

本来の駅名は「別名」扱い

境港の街中に加えて境港線でもたっぷり妖怪にひたり、米子駅で伯備線に乗り換え新見に向かう

途中の上菅駅

12月末だったが、プラットホームの先半分は雪に埋もれていた

岡山(18:00)-姫路(19:26)

あとは順調に岡山で乗換え、山陽本線で姫路に到着。

米原(11:59)-大垣(12:32)

以前の来姫路で、早朝大垣駅から西に電車を乗り継ぐと、姫路駅で結構休憩時間があり、駅前先の商店街の通りに朝っぱらから開店している

立ち飲み屋を見つけて利用させてもらったが、その店は残っていた。

というより、飲み屋のある通りがまさにホテルの方向で、それに気がつかずにホテルに到達したわけだが、

翌朝ホテルから駅に向かう途中でその飲み屋を見つけて、駅前再開発の位置関係が頭に入った。

今回の乗車区間は、鳥取〜米子が92.7km、松江〜益田が162.6kmの約38%、残る未乗車区間は益田〜長門市の85.1km、約13%である。