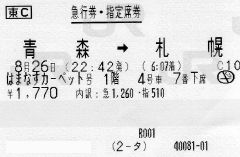

幸運にもプラチナ・チケットの「急行はまなす・カーペットシート」が取れたので、行きはJR、帰りを苫小牧〜仙台のフェリー利用にて、十勝への乗り鉄の旅をした。

青森(22:42)-札幌(06:07)

青森駅近くの飲み屋で地の肴と酒で、急行はまなすの発車時刻を待ち、乗り込み、早々と寝込んだ。

青森駅近くの飲み屋で地の肴と酒で、急行はまなすの発車時刻を待ち、乗り込み、早々と寝込んだ。青森駅でカーペットシートの全席が埋まるのかと思っていたら、そうでもなく、 自分の隣は函館から乗ったようだが気付かなかった。翌朝起きた時は満席になっていた。

横になって札幌まで行かれたのはとても楽であったが、オープン・スペースにゴロ寝なので、盗難が心配といえば心配だった。 寝込んだら荷物(バックパック)の見張りはできないので・・・

札幌(06:58)-滝川(8:35)

同様の長距離普通列車は飯田線にもあるが、こちらは豊橋から岡谷までの列車が、距離205キロ、所要時間6時間49分。 上諏訪から豊橋への列車が、距離214キロ、所要時間6時間57分、であり、根室本線の方が圧倒的に最長距離、最長時間、である。

海抜644mの狩勝峠越え(狩勝トンネル、全長954m)の旧路線は、かって峠から新得に降りていくところが日本三大車窓の一つとされたが、 新狩勝トンネル(5,790m)の開通により今ではその車窓は存在しない。

なお、石勝線のトンネル火災事故による特急車両の不足から、石勝線の特急列車が減便になった関係で、 その後、苫小牧港に昼過ぎに着く仙台と大洗からのフェリーと帯広・釧路方面への接続が悪くなり、 普通列車で帯広方面に無理なく行くには、札幌一泊を余儀なくされるのが現状。

日本三大車窓

かってSLが走っていたころの三大車窓であるが、日本三大車窓の残る二つは・篠ノ井線姨捨駅から見る、長野善光寺平、世阿弥作と言われる能「姨捨」の舞台の長楽寺・月見堂(観月堂)と棚田の風景「田毎の月」

・九州肥薩線の大畑駅の先のトンネルを出てからの霧島連山と麓のえびの高原

自分としては、狩勝峠の代わりに瀬戸大橋線の橋上からの眺望をあげたい。 橋上から見る瀬戸内の島々と鉄橋の橋げたを通して見る瀬戸内の海の眺めは、雄大さと素晴らしさでは比類がないと思う。

新得(16:17)-帯広(17:21)

レトロかつ重厚な内装の店内で、カウンターに座って天ぷらそば定食を肴に新得焼酎を蕎麦湯割りにていただく。

蕎麦湯割りの焼酎は結構いけて、結局おかわりになった。 新得の「そば」は旅行者によく知られているが、「新得焼酎」を飲む旅行者は少ないかも、車での旅行者には勧めるわけにはいかないだろうし。

そのあと駅前にある14時オープンの「新得町営浴場」にて入浴し、風呂上りに管理人のおやじさんと世間話などもしながら、16時17分の列車を待った。

帯広駅到着後、早速JR帯広駅のエスタ東館2階にある「とかち観光インフォメーション」に行く。

クローズが18時だったので間に合った。

レンタ・サイクルを借りるつもりだったので、予約状況などを確認するとともに、今回の十勝での旅程検討に、

ご担当の方に大変お世話になったので、ご挨拶させていただいた。

帯広駅(9:35)-中札内小学校前(10:36)

中札内道の駅

昨年バスで通過したときは全く気がつかなかったが、国道236号線が直角に帯広市内方向に曲がるところに

「道の駅なかさつない」はあった。

駐車場は多くの車で賑わっていた。まずは駐車場の先にある「カントリープラザ」に行き、レンタ・サイクルを借りる手続きをした。

そして物産販売所「花水仙」を見て廻る。もちろんテイクアウトコーナーでアイスクリームもいただく。

物産販売所の裏手は、よく手入れされた庭園であった。

家屋内部は、架空の人物「豆畑拓男」の自宅兼研究室というテーマ設定で「豆」に関する資料が展示されていたが、

そのテーマ設定とコンテンツはさすがで、よほど手だれの、ユニークなアイデアの持ち主がいたんだな、と思った。

ビーンズ邸の周囲も物産販売所裏の庭園同様に手入れが行き届いていた。すばらしい。

下の地図は「道の駅なかさつない」で道筋を説明してもらった道の駅のオリジナルマップ。

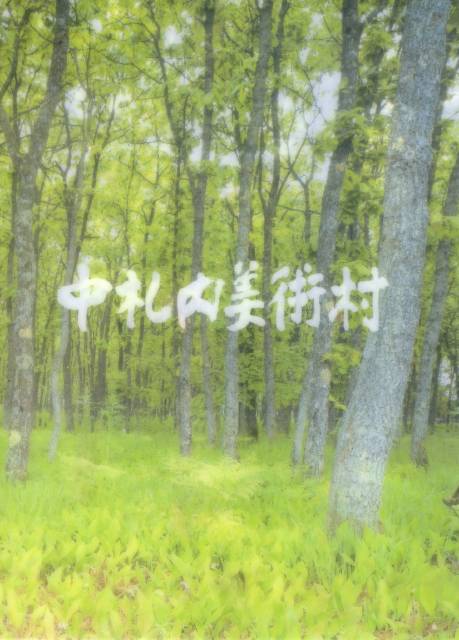

これから行くのは、「道の駅」(マップ左上)から国道236号をマップの右方向、4KM先にある「中札内美術村」と、そこからマップ下に表示されている5KM先の「花畑牧場」、そして「道の駅」近くの「六花の森」。

上は入館時にもらった「POST CARD」が入っていたクリア・ケースのおもて面

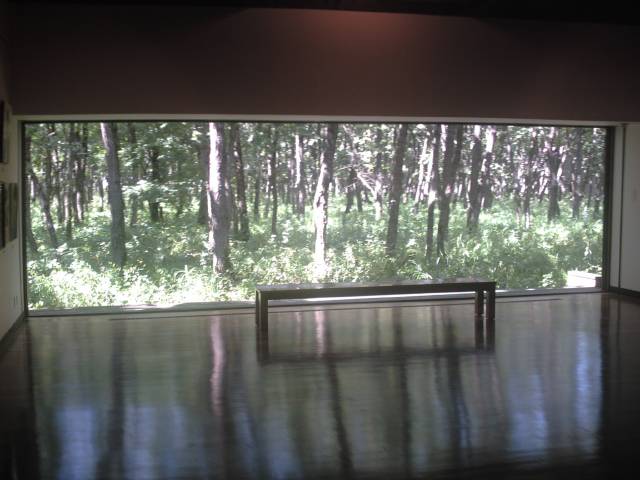

入った先の正面ゲートを左折して古い材木(旧国鉄広尾線の枕木)が並べられている柏(かしわ)林の細道を通って「北の大地美術館」に行く。

入館してまず目に飛び込んでくるのが、下の写真の窓全面に広がる柏林の借景。しばし見とれた。

この美術館では「二十歳の輪郭・自画像コンクール」の応募作品が展示されていた。

若い方々の見ごたえのある力作が並んでいて、時間をかけてじっくり鑑賞させてもらった。

また、中札内出身の版画家・佐藤克教氏の作品展示もあった。

小さめの部屋の中には彫刻家・板東優氏のいろいろな彫刻(石膏像)が、見たところ、無造作に並べられていて、作品の間を巡回しながら鑑賞する形になっていた。

彫刻作品のみならず、作品展示とその建屋の全体がかもし出す雰囲気がとても良かった。

下は入館時にもらったクリア・ケースに入っていたPOST CARD、小泉淳作「筍」

北海道の名峰を描いた「北の十名山」シリーズが見ごたえがあった。

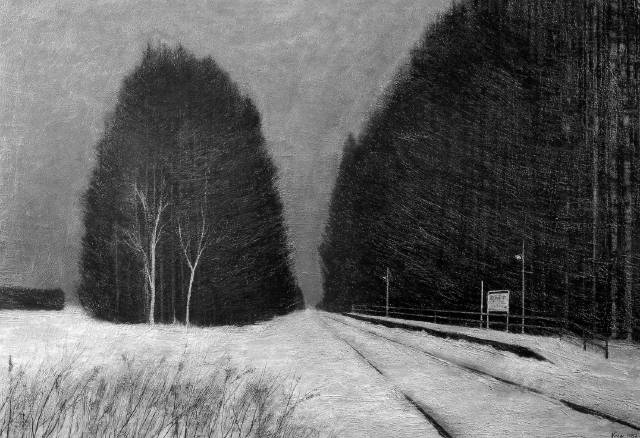

また、故・相原求一朗氏が生前親しかった個人や団体等に送った作品を集めた「わたしの相原求一朗一点展」も同時開催されていた。

普段は個人のお宅に飾られている作品の一つ一つに、所蔵家の方々のその作品に対する想い、相原氏に対する想いを記したカードが付けられ、作品と共に展示されていた。

その一枚が下の「幸福駅2月1日」(入館時にもらったクリア・ケースに入っていたPOST CARDの一枚)

車で来る人には、車の窓を開けたとしても、この道筋と農場と周囲の自然環境とがもたらす「空気」を肌で感じることは無いだろう、と一人悦に入りながら。

自分には「田中義剛 Who?」なんだが、ここは全国的にも有名な観光牧場らしい。

左手に牧場、右手の広場に駐車場とショップやレストラン、そして右手奥の裏手に工場があり、奥さん方が生キャラメルを製造していた。

レストラン内のショップで生キャラメルのソフトクリームを食べ、駐車場奥のショップで生キャラメルほかのお土産をいくつか買い込んだ。

「六花の森」は「中札内美術村」と共に「六花亭」の管理運営で、共通入場券であった。

森の中は回遊式の自然庭園になっていた。 庭園内の植栽や水場、建屋の配置などは、茶室とそれを取り巻く自然あふるる庭といった感じで、まさに「茶道のもてなしの世界」だと感じた。

茶道の世界をご存知ない方には、京都のお寺の庭などにある「箱庭」的な世界と言えばお分かりいただけようか。

回遊の最後にあったレストハウスは予約で一杯で、ショップも賑わっていた。

六花亭製菓は、帯広市に工場を構える菓子メーカーで、コーポレートメッセージは「お菓子は大地の恵みです」

六花亭製菓は、帯広市に工場を構える菓子メーカーで、コーポレートメッセージは「お菓子は大地の恵みです」坂本直行(さかもと ちょっこう)による草花の絵をモチーフにした包装紙が有名。

現在の主力商品であるマルセイバターサンドは北海道銘菓として人気が高い。

ということで、女性にはよく知られているようだ。

右は中札内美術村でもらったPOST CARDの一枚。

「六花の森」は、六花亭のメセナ活動により誕生し維持されている広大な風景式庭園。

帯広市に本社を置く六花亭が中札内村に製菓工場を新設するにあたり、

その10ヘクタールの敷地に河川と河畔林と湿地および水辺の植生を再生しナチュラルガーデンとして整備するという、

1997年2月に始まった「終わりのないプロジェクト」とされるランドスケーププロジェクト。

六花亭、大林組、中礼内村による「六花の森プロジェクト」は、日本建築学会賞(業績部門)、

ならびに日本建築美術工芸協会AACA賞特別賞を受賞した。

中札内(15:55)-幸福(16:05)

旧幸福駅

旧幸福駅の駅舎、

旧幸福駅の駅舎、この左手に下の写真のプラットフォームへのアプローチに続く。

老朽化のため、このあとすぐにこの建屋は取り壊され、新しく立て直された。

旧幸福駅のプラットフォーム 現在

旧幸福駅のプラットフォーム 現在

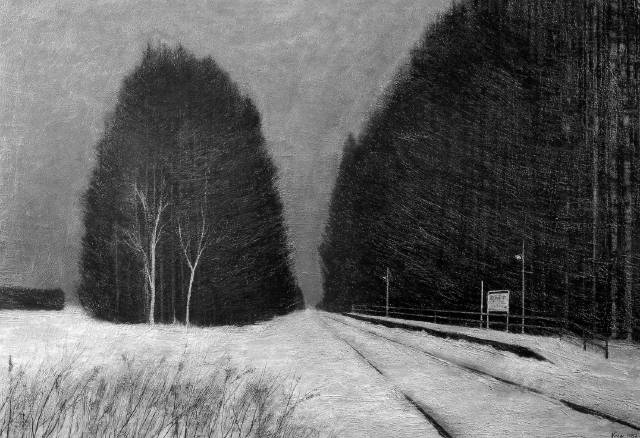

下の絵にかなり近い構図です。

旧幸福駅 廃線前

旧幸福駅 廃線前

相原求一朗作

「幸福駅2月1日」

(中札内美術村入館時にもらったPOST CARDの一枚)

幸福(16:45)-帯広駅(17:40)

バスの通り(国道236号)に戻り、帯広駅行きのバスを待つ。

バスの通り(国道236号)に戻り、帯広駅行きのバスを待つ。

交通公園の前の農道に咲いていたコスモス、北海道の秋は早い。空は本当に広い。

役所の上層階からの街の眺めは、それぞれの自治体の顔みたいな面があり、眺めがいがあるのが一般的。

市の案内には「11階の展望ホールからは帯広の市街地が一望できます。」とあったので期待して11階に上がったが、

なんか明るさがなく、眺めもたいしたことなかった。つまり期待外れというのが実感だった。

11階には食堂などもあるため、入り口近くのスペースの窓からしか外を眺められなかったのと、

窓の面積が小さめ、天井が低めだったことが関係していると思った。

また、建物全体に軽やかさがないのもそのことにつながっていそうだと思った。

とかちむら産直市場

あてずっぽうで一本南の通りに移動したら、幸いにも帯広競馬場の正面に出た。

ばんえい競馬の開催日ではなく、競馬を見に行くつもりはなかったが、たまたまばんえい競馬場に着いた、ということで競馬場の風景を参観させてもらった。

「産直市場」は競馬場の敷地内、左手にあった。小規模なもので、品数もそう多くはなかったし、なによりも、人が少なく、市場としての活気が感じられなかった。

ここは日本を代表する食料生産基地・十勝全域の野菜、果実、水産物、花き等を扱っているとのこと。

食品関連総合センターの広い売り場を見て廻ったが、そこは市場の一部で、いわゆる「場外市場」というのとも違った。

お昼前になり、予めネットでチェックしておいた二階の「市場食堂ふじ膳」に行く。

入口が2つあって、食堂メニューと寿司メニューで入り口が分かれていた。

どっちにするか、店先で迷ったが、当初予定に従い、食堂で「特大えび天丼」をゲット。

自衛隊帯広駐屯地を右に見ながら、坂を登っていき、帯広畜産大学の正門に到着。

ここまで全て帯広観光コンベンション協会で用意している「おびひろ観光マップ」を参照し、適当にコース取りをしたが無事到着。

畜産大学のアカデミックな雰囲気を楽しみながら、かしわプラザ、食堂・売店なども含めて構内を見学した。

明るいショップで焼きたてのパンの香りを楽しみながら、パンを試食・物色して、クロワッサンほかを購入した。

そして店員に教えてもらったショップの壁を隔てた裏側にあるイートイン(カフェ)スペースでコーヒーも購入して、パンを楽しんだ。

イートイン・スペースのテラスの先は芝生になっていて、子供を遊ばせながら、親はパンを楽しみ、おしゃべりもできる、というなんとも優雅な場所になっていた。

もちろん芝生の庭園はよく手入れされていた。帯広市内で一番印象に残った場所だった。

ビート糖業のたどった苦難と発展の歴史を伝える展示館で、年配の方が案内役だったが、

他の見学者に付いていたので、自分は館内をグルっと廻っただけで出てきた。

展示内容は歴史紹介であった。日本の砂糖の生産・消費の現状に鑑みるに、北海道での将来展望が展示できないのもやむを得ないのかとは思ったが・・・。

上のマップは帯広市のサイトで紹介されているものにリンクして表示している

公園内の様子は帯広市のサイトで紹介されています。

公園内を散策して「100年記念館」に向かう。

受付の女性にしきりに入館を勧められたが、コンテンツに興味を惹かれなかったので固辞し、入り口のホールに入っただけで、出てきた。

「400メートルベンチ」を見たあと、帯広駅に向かい、帯広駅の駅ビル「エスタ帯広」東館2階にある「とかち観光インフォメーション」にてレンタ・サイクルを返却した。

おなじフロアにある「とかち物産センター」を覗いたあと、一階に下りていくと「帯広市民ギャラリー」(地下一階)での展示案内があり、降りていった。

高校生の絵画展であった。若々しい力作が多くあり、時間をかけて見たかったが、列車の時刻のこともあり、翌日また見ることにして、JRで今夜の宿のある幕別温泉に向かった。

幕別温泉

モール温泉の風呂は柔らかく肌触りがよく、めったにない最高の温泉であった。

面白かったのは、大浴場から裸のまま螺旋階段で屋上の檜の露天風呂に行くようになっていたことであった。

恐らく裏側(帯広市側)が山なのでそういう配置にしたんだろうが、いずれにしても、

当初は帯広市内のモール温泉を考えていたのだが、一駅足を延ばすことで、本格的なモール温泉をたっぷり味わうことができたのはめっけもんであった。

一日帯広市内周辺を自転車で走りまわった疲れで朝までぐっすり寝かせてもらった。

徒歩10分で池田ワイン城

中札内、帯広といずれも好天に恵まれて、久しぶりのおしめりであった。

札内駅から池田駅までJRで移動して、ワイン城に到着、ワイン城の正面横から中に入り見学コース順に進んだ。

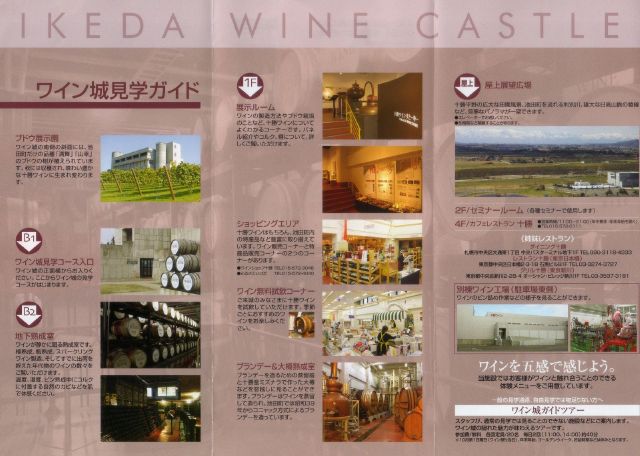

最初は地下二階のワイン熟成室、樽が沢山並んでいた。以下、1階の展示ルーム、ショッピング・エリア、ワイン試飲コーナー、外は雨であったので屋上の展望広場はパス。

ワイン試飲コーナーで試飲させてもらう。やはり、ビールと同じく、製造現場で飲ませてもらうのはまた格別な気分がする。

そして11時になり、4階のカフェレストラン十勝のオープンを待つ。自分の後ろに二組のお客が並んだ。

窓の外は雨で煙っていたが、高級感ある店内でランチ。

当然ワインも注文。食べたのは和牛角切りステーキランチ・セット。

帯広での最後の昼食は贅沢させてもらった。

一階のショッピング・エリアで、おみやげのワインを購入して、JR池田駅に戻った。

帯広(13:05)-滝川(16:52)

滝川(17:10)-岩見沢(17:52)

岩見沢(18:05)-札幌(18:43)

その時間を利用して、ホームから地階まで駆け下りて、昨日、最後まで見れなかった高校生の絵画展に再び行った。

やはり若い人たちの感性は素晴らしい。 そして、これを帯広での最後のメニューにして、札幌に向かった。

新得駅を過ぎてから、列車の最前部、運転席の真横に陣取って、前面展望をした。

その先の区間は豪雪地帯のためスノー・シェルターが随所にあり、その中を普通列車でもかなりのスピードで走っていく。

地図で見ると新得駅から狩勝峠に登る区間は巨大なシグマ・カーブを描いていて、高低差を緩和している。

新得駅の先の落合駅側には全長5,790mの新狩勝トンネルがあり、その落合駅側出口に石勝線と根室本線が、新得側からだと分岐する、上落合信号場がある。

それらを結構なスピードで通過していくため、列車の前面展望でもよくは分からなかったが、今回の乗り鉄の旅の一つのハイライトであった。

札幌駅に定時に到着、地下鉄で今夜の宿を取ったすすきのに向かい、一日の旅程を終えた。

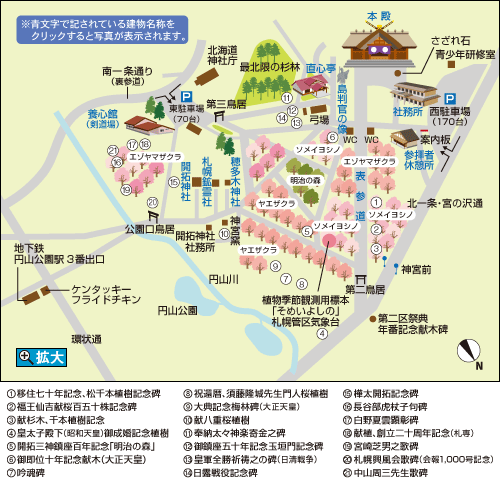

(上のマップは北海道神宮の公式ホームページに掲載されているものにリンクして表示している、「拡大」はできない)

公園口の鳥居から入場して、北海道開拓に関わる「開拓神社」、鉱山殉職者を慰霊する「札幌鉱霊神社」、北海道拓殖銀行に関わる「穂多木神社」を経て、

本殿に向かい、参拝した。

社務所でお札をいただき、表の通りに出て、札幌駅へ行くバス停を探し、時刻を調べたが、都合よくは行かず、また境内を通り抜けて地下鉄丸山公園駅まで戻った。

ポプラ並木がその時と同様に迎えてくれ、ちょっとしたセンチメンタル・ジャーニィになった。

学内を徘徊したあと、北大生協の中央食堂にて学生に混じって昼食にした。

苫小牧駅(16:59)-苫小牧西港(17:16)

苫小牧港(19:00発)-仙台港 (翌日10:00着)

苫小牧の駅前で食料と焼酎を買い込み、バスで苫小牧西港に行く。

フェリーに乗船して、すぐに風呂に入っているうちに、フェリーは定刻に出航。

バス 仙台港-中野栄駅

中野栄(11:23)-仙台(11:40)

仙台(12:00)-福島-黒磯-大宮

フェリー・ターミナルからバスで直接仙台に行くのもあるが、仙台港は初めてだったので、今後のためもあり、 最寄り駅のJR 中野栄駅から仙台駅に向かうルートにした。

仙台駅で昼食休憩にして、岐路についた。